Drei historische Fotos

Sie irritieren, wenn man weiß, dass sie in der Textilfabrik „Mechanische Weberei Zell AG“ aufgenommen wurden (spätere „Zell-Schönau AG“).

Auf zweien blickt jeweils eine Belegschaft aus unterschiedlich vielen Personen in die Kamera, vor einer Bretterwand, an der seitlich eine Kutsche steht.

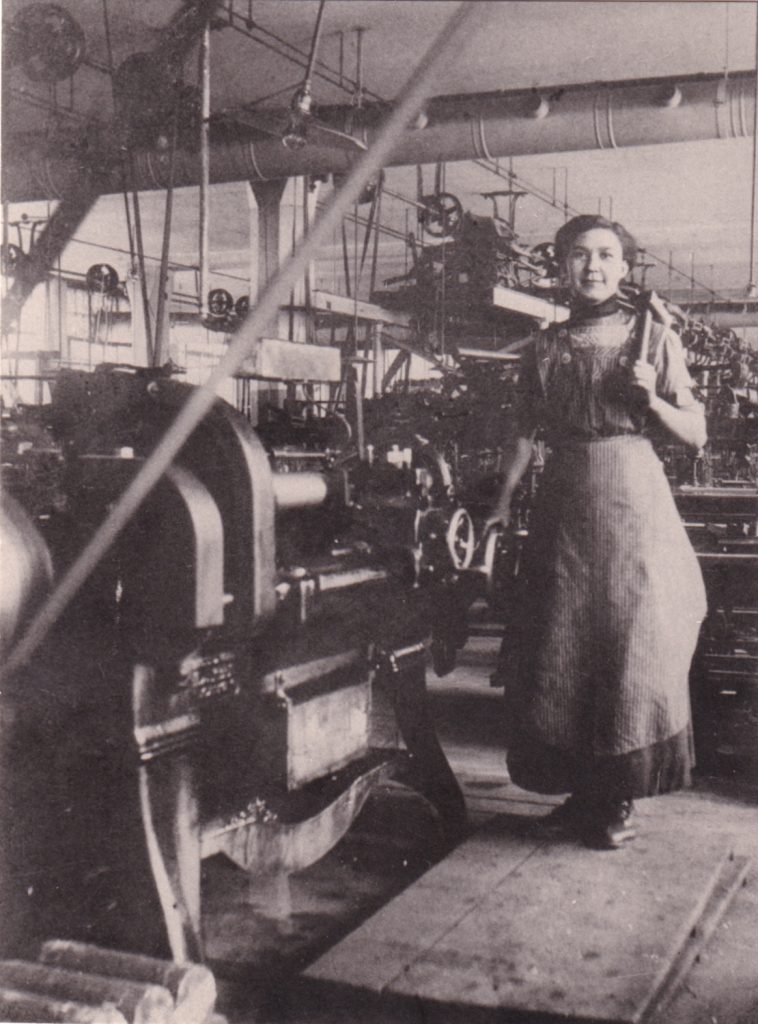

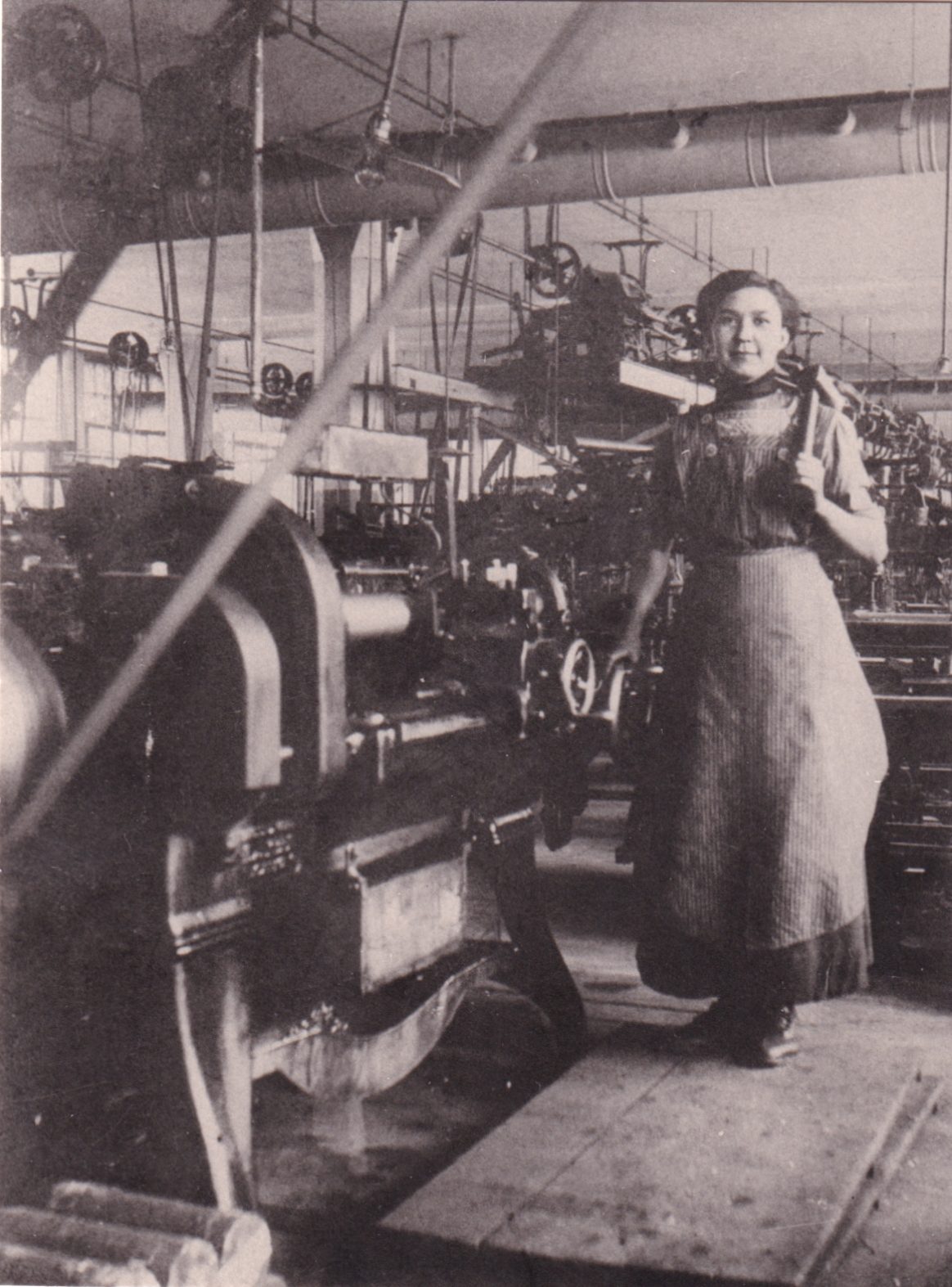

Das dritte Foto zeigt eine junge Frau, ebenfalls in Arbeitskleidung, die sich in einer Werkhalle vor einer Maschine befindet. Alle drei Aufnahmen stammen aus der Sammlung Hans Fräulin und wurden den Zeller Archiven als Digitalisate von Uli Merkle überlassen.

Zweifellos gehören die Fotos zusammen. Sie stammen aus derselben Zeit, eine Person taucht zwei Mal auf und alle zeigen Widerspruch zwischen den arrangierten Bildmotiven und dem Ort ihrer Entstehung:

In einem Faden und Stoffe fabrizierenden Werk schultern Arbeiterinnen Vorschlaghämmer und in einem Fall einen enormen Schraubenschlüssel. Gussstücke aus Metall werden ebenfalls gezeigt oder sind dekorativ in Pyramiden aufgebaut, die von Vorschlaghämmern eingerahmt sind. Es fällt auf, daß die meisten männlichen Personen sehr jung sind.

Der Hintergrund dieser kleinen Fotoserie ist komplex. Er ist deshalb Schritt für Schritt aufzudröseln und deshalb besteht dieser Blog aus zwei Teilen.

Zuerst schauen wir uns kurz die politische und wirtschaftliche Situation an, innerhalb derer diese Fotos entstanden sind.

Eine nie veröffentlichte Werkschronik

Für das Verständnis der Fotos wichtig ist ein erhaltenes Schreibmaschinenskript von 128 Seiten. Darin beschreibt Eduard Schenker, ein technischer Leiter der ehem. Mechanischen Weberei Zell AG, anhand von Akten und seinen Erinnerungen die Zeit von 1896 bis 1934 in der Firma. Er berichtet:

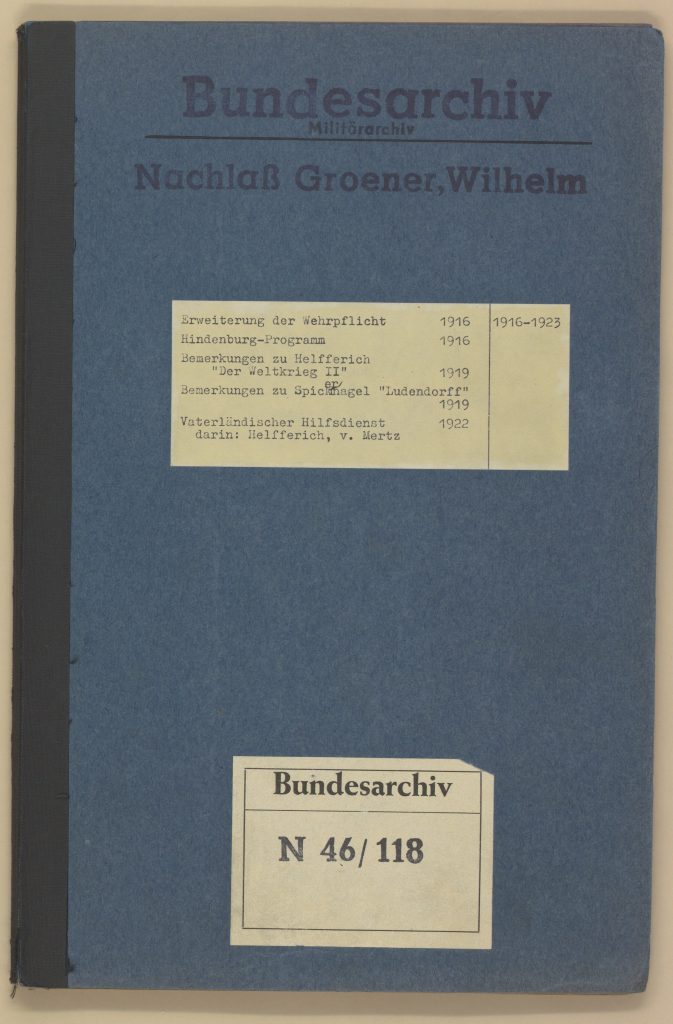

„Umstellung auf Munitionsbearbeitung

Im Sommer 1916 wurde das sog. Hindenburg-Programm aufgestellt, mittels welchem alle Kräfte des deutschen Volkes zur Landesverteidigung in Dienst gestellt werden sollten. Im Zusammenhang damit wurden u.a. alle sich im Lande befindlichen Werkzeugmaschinen von der Heeresverwaltung beschlagnahmt, um dieselben nach Bedarf für Kriegszwecke dienstbar zu machen.“

1916 – Das dritte Kriegsjahr

Die militärische Lage

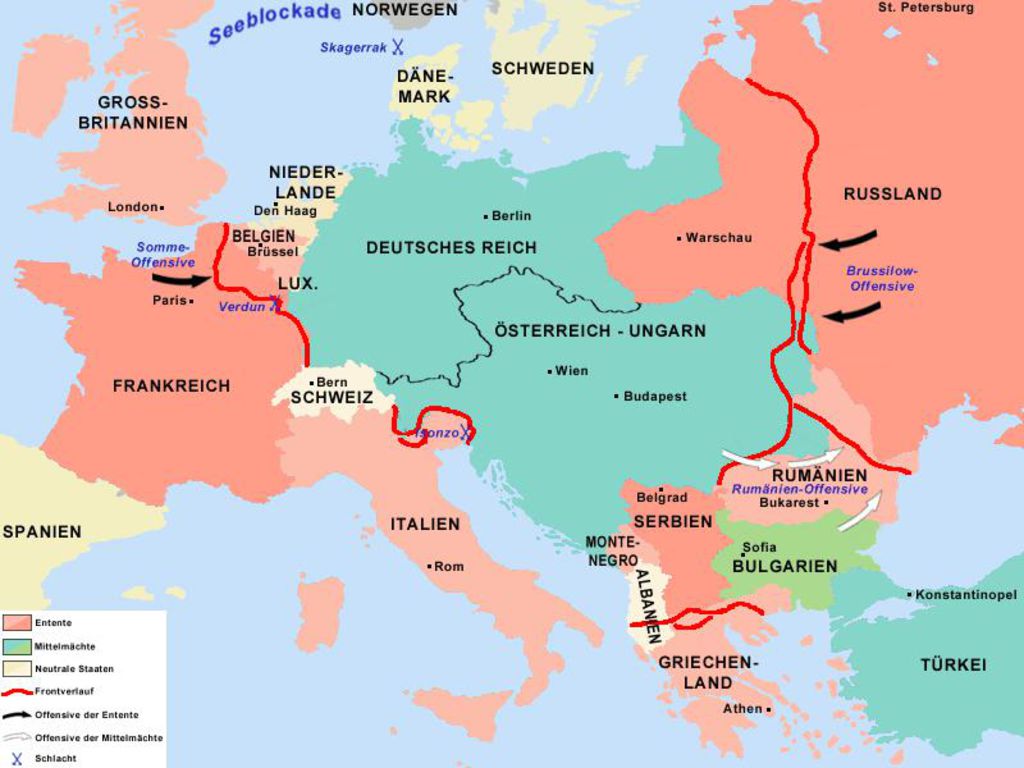

Die deutsche Überraschungsoffensive gegen Frankreich hatte sich im Lauf des Vorjahres zu einem Stellungskrieg entwickelt. Zugleich war der siegreiche Vormarsch der deutschen und österreich-ungarischen Truppen im Osten im Herbst durch die Russen gestoppt worden. So existierten zu Beginn des Jahres 1916 zwei Fronten; im Süden kam eine dritte hinzu, an der sich italienische und österreich-ungarische Truppen gegenüberstanden.

Von Kriegsbeginn an waren die sog. Mittelmächte (grün) zahlenmäßig unterlegen: 3,5 Mio. Soldaten standen 5,7 Mio der sog. Entente (rot) gegenüber. Die englische Fernblockade auf See hatte den Nachschub an Rohstoffen und Nahrungsmitteln nachhaltig unterbrochen, während die Staaten der Entente von den USA aus regelmäßig versorgt wurden.

Schon zu Beginn des Jahres 1916 war die Lage des Deutschen Reiches prekär, wenn nicht gar aussichtslos. Dennoch glaubte die Oberste Heeresleitung (OHL), das Blatt wenden zu können und begann am 22. Februar die Großoffensive auf die Festungsanlage beim französischen Verdun. Mit enormem Einsatz von Artillerie, Menschen und Material, wollte man den Kriegsentscheid erzwingen. Die französische Armee hielt dem deutschen Dauerfeuer allerdings stand und die Verteidigung der Stadt wurde für Frankreich im Lauf des Jahres zunehmend zum vaterländischen Symbol.

Um die französischen Streitkräfte zu entlasten, starteten die Briten am 24. Juni eine Offensive an der Somme. Der hielt wiederrum die deutsche Verteidigung stand – ebenfalls auf Kosten eines immensen Einsatzes von Menschen und Kriegsmaterial.

Der Hindenburg-Plan

Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg wurde am 26. August zusammen mit Erich Ludendorff zur bereits „3. Oberste Heeresleitung“ des Generalstabs des Feldheers ernannt. Hindenburg war entschlossen, die deutsche Öffentlichkeit neu für den Krieg zu motivieren, um die Fronten zu stärken und v.a. im Westen den Sieg gegen die Ententemächte zu erzwingen. Dabei scheute er auch vor einem Eingriff in die deutsche Innenpolitik nicht zurück.

In einem ausführlichen Schreiben vom 23. Nov 1916 an Reichskanzler Theodor v. Bethmann-Hellweg formuliert Hindenburg folgende Forderungen:

- Erweiterung der Wehrpflicht nach Brauchbarkeit und Dauer für arbeitsverwendungsfähige Männer zwischen 15 – 60 Jahren. Sie sollen sich „entweder an die Front oder an die Drehbank in den Dienst des Staates stellen.“

- „Industrie und Gewerbe, welche der Kriegswirtschaft nicht dienen, müssen … eingeschränkt, … sogar stillgelegt werden.“

- „Arbeitszwang auf alle unbeschäftigten oder in nebensächlichen Berufen tätigen Frauen.“

Als Begründung für den massiven Eingriff in die bürgerlichen Rechte dient die Aussicht auf das entscheidende Gefecht. Da sei „kein Zweifel, dass spätestens die ersten Monate des kommenden Jahres einen Kampf bringen werden, der über Sein und Nichtsein des Volkes entscheiden wird.“

Eine Woche später bekräftig er: „Wir können daher den Krieg nur gewinnen, wenn wir dem Heere so viel Kriegsgerät zuführen, dass es den feindlichen Armeen gleichstark gegenübersteht … Das ist bei den reicheren Mitteln, die unsere Feinde haben, nur möglich, wenn alles, was unser Land an Bodenschätzen birgt und was die Industrie und der Acker hergeben können, ausgenutzt wird lediglich für die Förderung des Krieges.“

Nach langen Diskussionen in Politik und mit Gewerkschaften verabschiedete der Deutsche Reichstag Anfang Dezember das „Hilfsdienstgesetz“. Es war die rechtliche Grundlage der deutschen Kriegswirtschaft.

Kriegswirtschaft auch in Zell im Wiesental

Der Beschluss

Die unmittelbaren Auswirkungen der Kriegspolitik auf die Zeller Industrie beschreibt Schenker folgendermaßen:

„Im Herbst 1916 wurde von der Handelskammer Schopfheim eine Vollversammlung einberufen und nach einem Referat eines Herrn vom stellvertretenden Generalkommando in Karlsruhe beschlossen, auch für die Schopfheimer Handelskammer eine “Vermittlungsstelle für Heereslieferungen“ zu schaffen und in sofortige Tätigkeit zu setzen. Der Gedankengang war ungefähr der folgende: Viele Gewerbezweige im Handelskammerbezirk haben wenig oder gar nichts mehr zu tun. Die Arbeiter sollten unbedingt wieder der Produktion zugeführt werden, sonst steht bevor, daß dieselben nach anderen Industrieplätzen überführt werden. Die Werkzeugmaschinen werden uns ebenfalls weggenommen, wenn wir nicht in der Lage sind, sie selbst in Gang bringen zu können. Und letzten Endes ist es eine hohe moralische Pflicht aller derjenigen, die es irgendwie können, zur Steigerung der Herstellung von Kriegsbedarf das immer möglichste beizutragen. Die Versammlung stimmte begeistert zu und es wurde ein Ausschuss gewählt … . Unsere Firma beschloss, gemeinsam mit „Fessmann & Hecker“ und der „Maschinenfabrik Zell, J. Krückels“, die Herstellung der 10,5 mm Stahlguss-Haubitzgranate an die Hand, zu nehmen. Als Lieferfirma fungierte das „Stahlwerk Dingler-Karcher“ in Saarbrücken, welches ausschließlich für Bayerischen Heeresbedarf, für die „Waffen- und Munitionsfabriken in Ingolstadt“ arbeiteten.“

Statt nur Textilien nun auch Granaten

Um in die Kriegsproduktion einsteigen zu können, machte man sich ans Werk – motiviert … jedoch ahnungslos:

“Direktor Fessmann und der Schreiber desselben reisten unter großen Schwierigkeiten um das Jahresende herum, nach Saarbrücken zu „Dingler-Karcher“, um sich dort an Ort und Stelle etwas in das Wesen der Munitions- Bearbeitung einzuarbeiten. Weitere Werkstätten, wie Lederle in Freiburg, Hipp in Staufen, Kern in Lörrach wurden ebenfalls besucht, um sich die Umstellung der Maschinen auf Granaten-Bearbeitung anzusehen. Sogenannte Schruppbänke für die Grobbearbeitung wurden bei Kern, Lörrach, zu schnellster Lieferung bestellt, Die Einrichtung und Umstellung der Maschinen war unsäglich schwer. Wohl hatte die Vermittlungsstelle als ersten Berater in technischen Angelegenheiten Herrn Ing. Everts von der Dampfkessel-Inspektion verpflichtet und demselben später noch einen ehemaligen Granatenmacher zugesellt. Leider waren diese Herren so gut wie wir auch nur theoretisch mit der Materie vertraut und allen fehlte die Praxis vollständig. … Die großen Munitionsbetriebe brauchten ihre Leute, an denen großer Mangel war, selbst. Wir mussten uns also selbst helfen. Obermeister Zimmermann, Schlossermeister Durst und Schreiber desselben arbeiteten oft ganze Nächte hindurch an der Umstellung der alten Drehbänke, bis endlich ein brauchbares Resultat herauskam. Im zweiten Websaale räumten wir vorderhand die Hälfte der Webstühle ganz hinaus und richteten die Werkstätte mit Transmissionen und allem Zubehör ganz neu ein.“

Bis Kriegsende investierte allein die Zell-Schönau AG genau 46 326 RM in Maschinen und Werkzeuge. Anhand der akribischen Aufzählung der Neuanschaffungen durch Schenker lässt sich erschließen, genau welcher Fertigungsschritt innerhalb der Produktion von Granaten in Zell realisiert wurde:

(Historisches Museum der Pfalz, Speyer, https://rlp.museum-digital.de/object/4304)

Die Firma Dingler in Saarbrücken produzierte Stahlgussrohlinge mit Dauerformen, sog. Koquillen, in denen jeweils eine Serie desselben Kalibers gegossen wurden. Nach Entfernung des Gusskerns mussten die Granatenhüllen in zwei Arbeitsgängen abgedreht werden.

(Historisches Museum der Pfalz, Speyer, https://rlp.museum-digital.de/object/4307)

Zunächst entspanend auf Schruppbänken, entfernte man die Gusshaut. In Feinarbeit unter Zuhilfenahme von Leeren auf Drehbänken erfolgte die passgenaue Formgebung mit Rillung am unteren Ende der Granatenhülsen.

Ab Herbst 1916 übernahmen also die Firmen in Zell das Abdrehen. Granatenhülsen vom Kaliber 10,5 wurden nach dem Entkernen per Eisenbahn nach Zell geschafft, von wo aus sie nach ihrer Überarbeitung nach Ingolstadt überführt wurden – zur Befüllung und zum Montieren der Zünder.

Hier endet Teil 1!

Im zweiten Teil, der möglichst zeitnah folgen wird, ist zu erfahren, welche Rolle die Frauen in der Rüstungsindustrie Zell spielten, mit welcher Einstellung viele von ihnen diese schwere Arbeit verrichteten und ob ihnen ihr Einsatz etwas gebracht hat.

Schreibe einen Kommentar