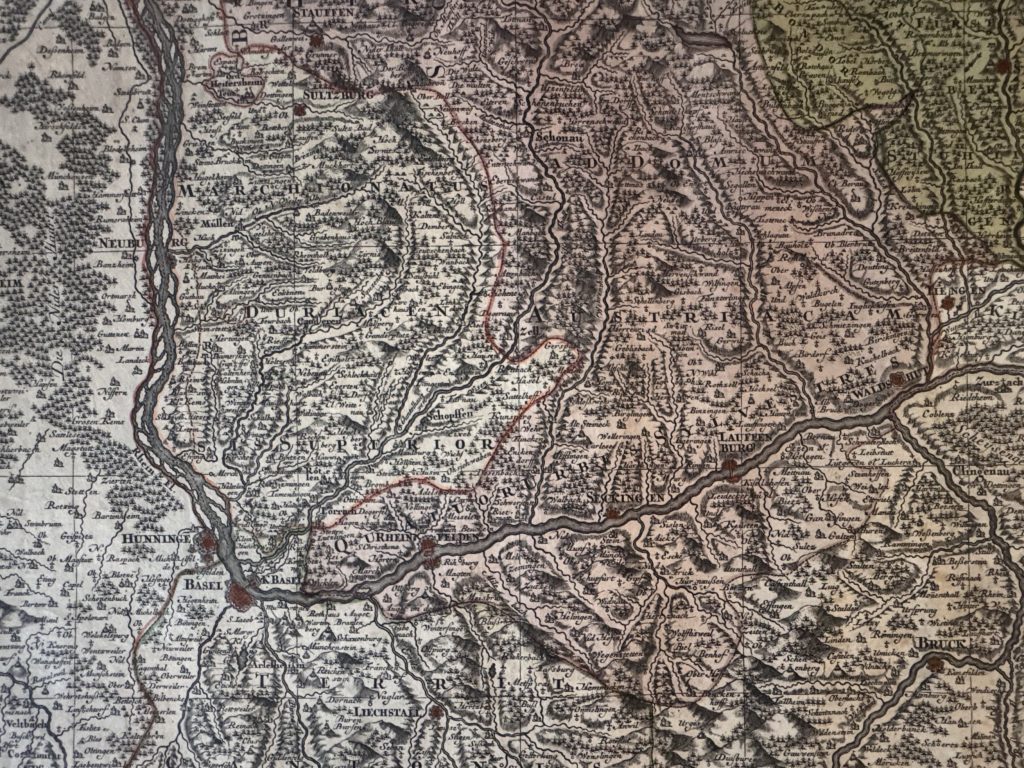

Wer von Zell mit der S6 fährt, bewegt sich Richtung Basel, zum Knotenpunkt der TriRegio. Dieser Verkehrsverbund zwischen unseren drei benachbarten Ländern reicht bis Mulhouse, Waldshut, dem Aargau und Baselland. Für viele ist sie Alltag, für andere das Tor zu Kultur und Freizeit.

Die S-Bahn steht am Zeller Bahnhof, der Zugführer wechselt vom hinteren Führerstand zum vorderen und startet nach ein paar Minuten Aufenthalt die Rückfahrt nach Basel. Das trinationale Herz prangt schwungvoll an der Zugspitze und ruft mir jedes Mal ins Bewusstsein, dass die Linie S6 nicht einfach nur ein Zug ist. Im Verbund mit den Linien bis Waldshut und Mulhouse sowie den angeschlossenen Schweizer Linien nach Solothurn, in den Aargau und nach Baselland bedient unser Zug eine der Hauptadern im Tarifverbund vom Knotenpunkt Basel SBB aus – kurz TriRegio genannt.

Das ist eine tolle Sache, denn mein Arbeitsweg nach Basel war in der kürzest möglichen Zeit zu meistern. Die Unternehmungslust am Wochenende wird nicht von der Sorge um Stau oder Problem Parkplatz beeinträchtigt. Deshalb ist der Basler Zolli mit geschonten Nerven zu geniessen, ebenso das wunderbare Stoffdruckmuseum in Mulhouse oder „die Rote“ am Samstag auf dem Freiburger Münsterplatz. Wobei wir schon fast beim eigentlichen Thema wären: Abgesehen davon, was verbindet denn Zell mit der Triregio?

Grenzort Zell

Die Stadt Zell zu erreichen bedeutet, das weite Wiesental hinter sich lassen und den steil ansteigenden Weg durchs enge Tal zum Feldberg hin in Angriff nehmen. Bis 1967 wechselte man hier vom Zug aus Basel auf das „Todtnauerli“.

Lange waren die Grenzen der Gemarkung Zell auch Herrschaft- bzw. politische Grenzen. Im Mittelalter begann hinter Zell das Gebiet des mächtigen Klosters St. Blasien. Zell hingegen gehörte dem Frauenkloster St. Fridolin in Säckingen. In einer Ihrer Urkunden wird Zell schon vor 750 Jahren als Ortschaft mit einer Kirche genannt!

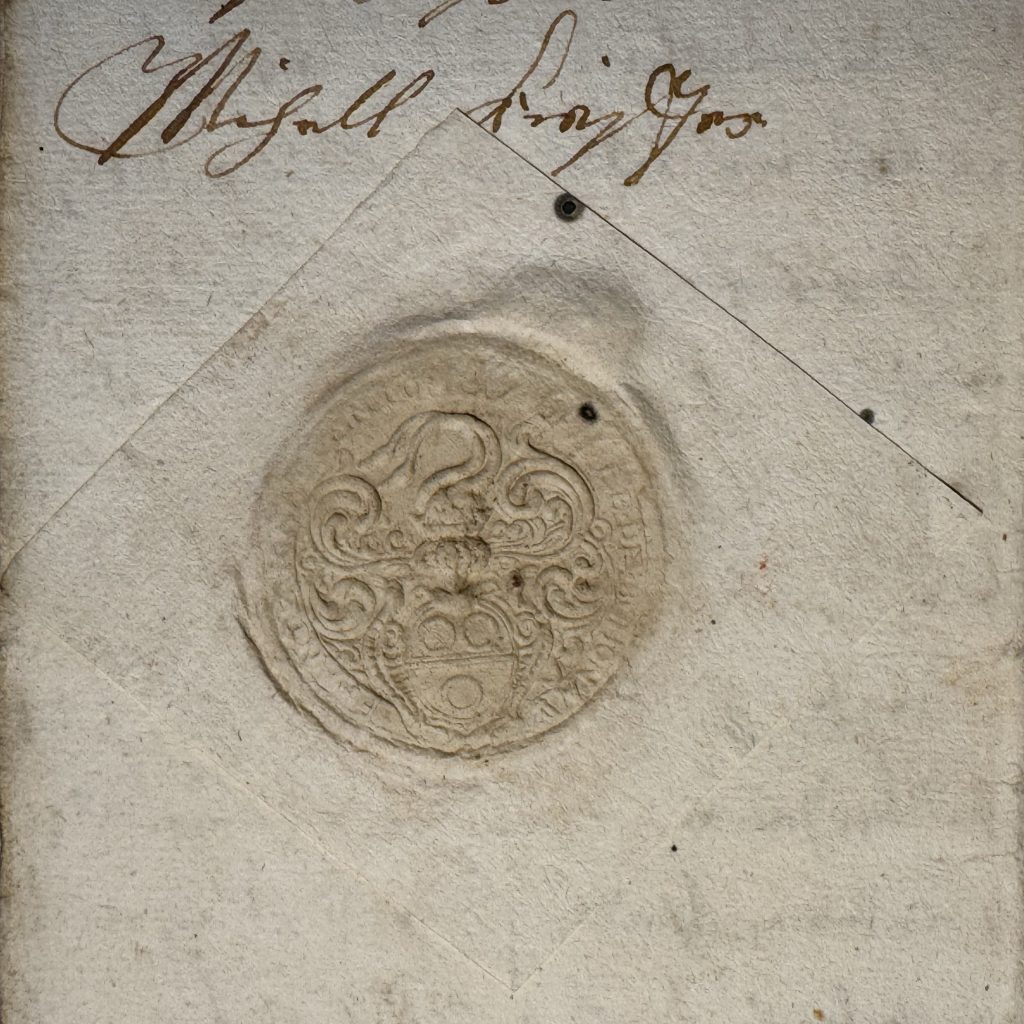

Die längste Zeit wurde es von den Herren von Schönau verwaltet, niederer Adel von Schönau im Elsass, die sich gegen den einheimischen badischen Adel durchgesetzt und die Zeller Gebiete als erbliches „Lehen“ erhalten hatten. Eine lukrative Sache, denn sie waren Nutznießer von allen Erträgen, trieben Steuern ein und übergaben dem Kloster lediglich eine festgesetzte Abgabe.

Die Zeiten ändern sich

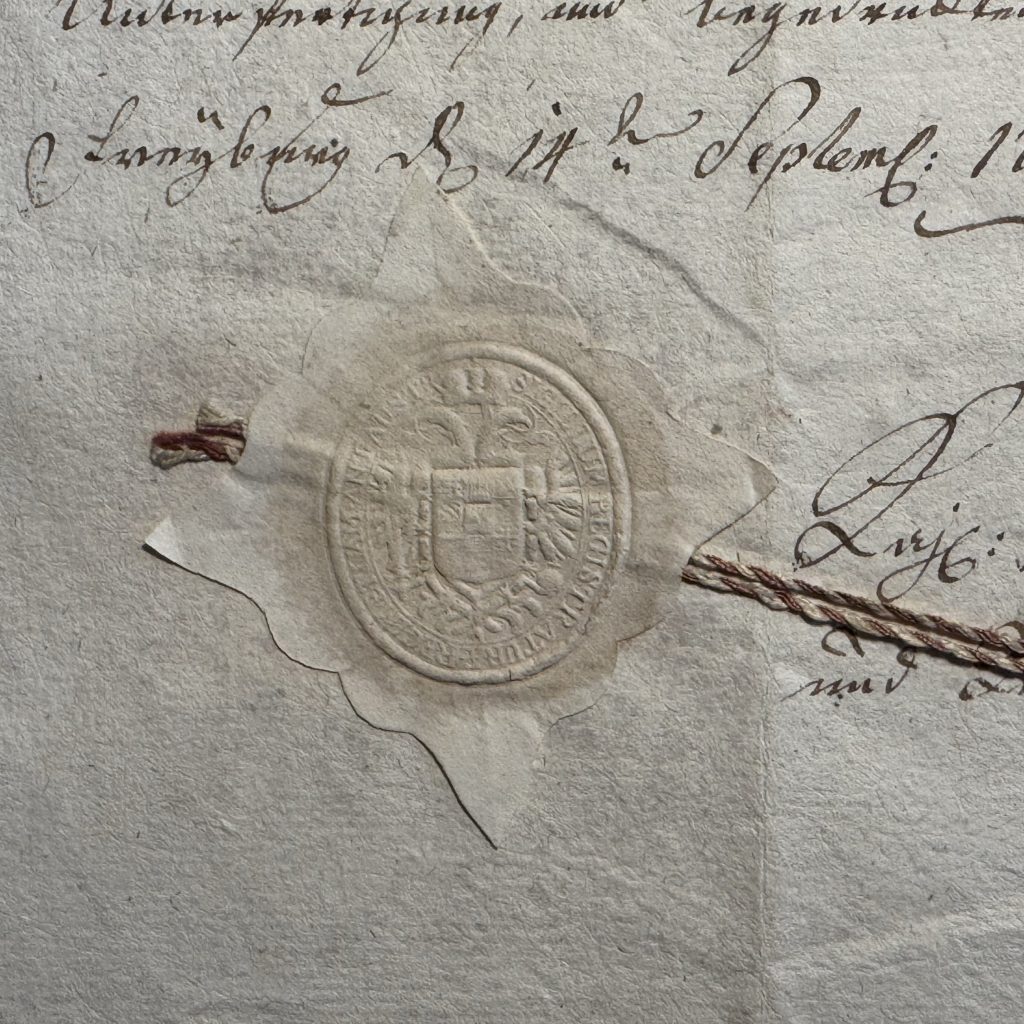

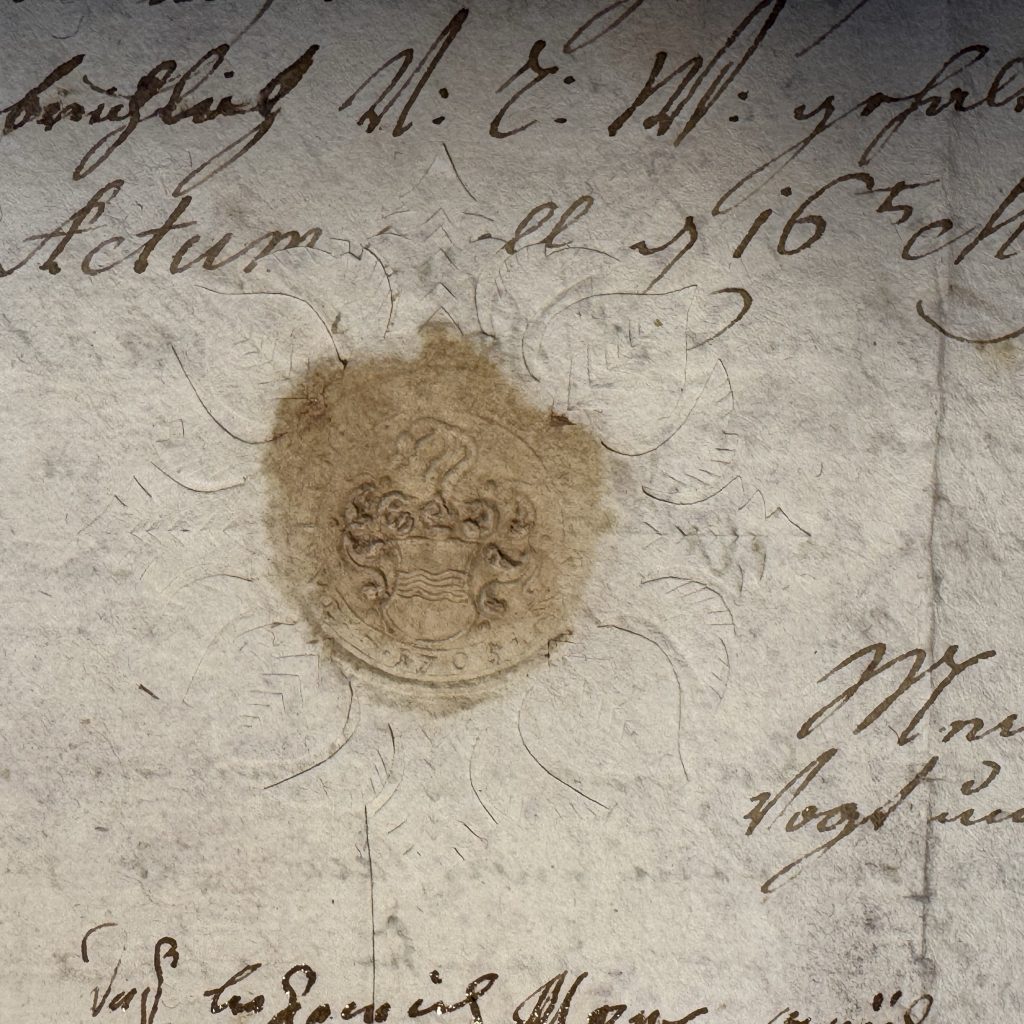

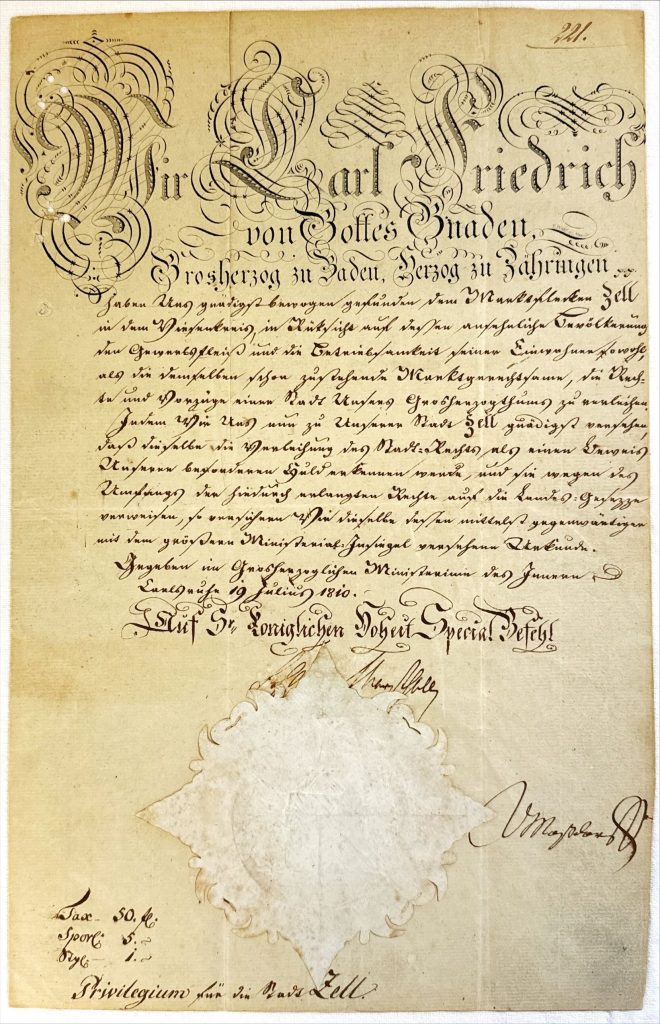

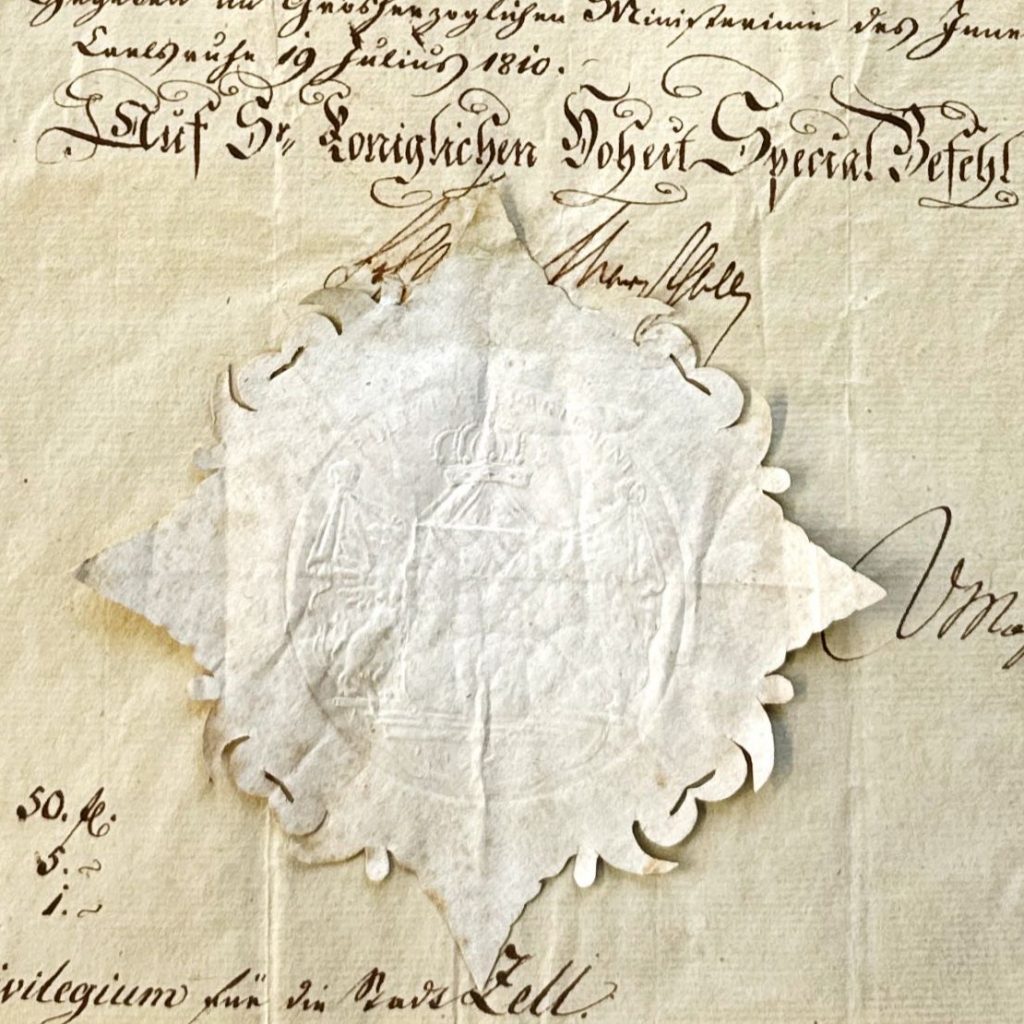

Die Siegel von Urkunden, die im Alten Archiv der Stadt Zell aufbewahrt werden, veranschaulichen die Zeller Geschicke innerhalb der wechselvolle Geschichte Westeuropas.

Die für die Elsässer recht bequemen Verhältnisse – sie waren im Jahr 1601 sogar zu Grundherren aufgestiegen – waren vorbei, als das Kloster Säckingen wie viele andere geistliche Institutionen im Jahr 1806 aufgelöst wurde. Die Zugehörigkeit zu Vorderösterreich (Habsburg) und damit die Lage als Grenzort zur Markgrafschaft Baden-Durlach, endete nach 400 Jahren im Zuge der napoleonischen Neuordnung Westeuropas. Herrschaften verschwanden, Herrschaften vergrößerten sich; Zell erhielt Gebiete des ehem. Klosters St. Blasien hinzu.

Auf den 19. Juli 1810 ist das „Privilegium“ der Ernennung zur Stadt datiert, die inmitten des Großherzogtums Baden liegt. Die Bezirkshoheit wechselt nun von Freiburg i.Br. zum Bezirksamt Schönau i.Schw.

Ein grosses Unglück

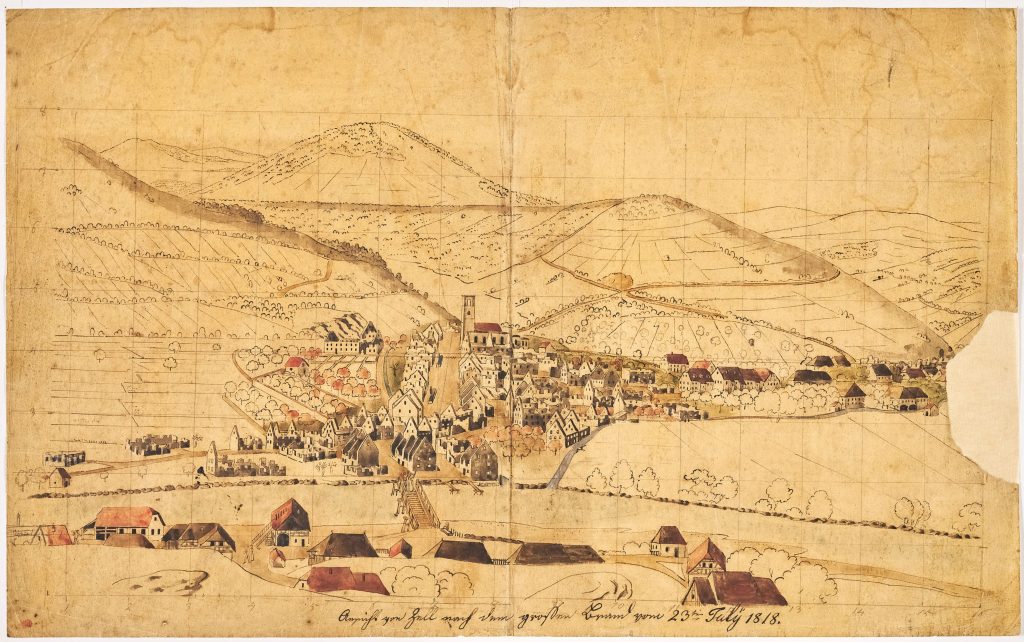

Donnerstag, den 23. Juli 1818, mittags um 12 Uhr, bricht eine Feuersbrunst aus, welche die Stadt Zell bis auf Häuser in den Außenbezirken komplett vernichtet. Die gewachsene Siedlungsstruktur aus mit Holzschindeln oder Stroh gedeckten Holzhäusern und vereinzelten Steinbautenund die engen Gassen verhindern eine Brandbekämpfung.

Die Tragik des Ereignisses, veranlasst den Großherzoglichen Badischen Kreisrat Carl Meerwein eine „Beschreibung des … in dem … Städtchen Zell … entstandenen verheerenden Brandes“ zu verfassen. Seine Analyse der Ursachen beschließt er mit, „beigefügten … Vorschlägen zu möglichster Verhütung ähnlicher Gefahren und Unglücksfälle.“

Es ist offensichtlich, dass er für diese Schrift „zur Beherzigung für Obrigkeiten und Unterthanen“ gründliche Nachforschungen angestellt hat. Die detaillierte Beschreibung des Brandverlaufs und der Vernichtung lässt erkennen, dass er seine Informationen selbst und von Augenzeugen vor Ort einholte. Weitergehende Recherchen stellte er beim Grossherzoglichen Bezirksamt in Schönau sowie bei der „BrandVersicherungsGesellschaft“ an:

- Fast 100 Familien waren obdachlos.

- Von 120 eingetragenen Gebäuden nebst der Kirche waren 64 – „Wohngebäude, Schuppen und Scheuren“ – bis auf die Grundmauern zerstört.

- Bewegliches Gut – Vieh, Vorräte, Hausrat, das für den Lebensunterhalt notwendige Werkzeug und Produktionsgerät – fast nichts konnte gerettet werden.

Von einer Gesamtversicherungssumme der Stadt in Höhe von 113‘050 fl. sollten 70‘028 fl. an diejenigen ausbezahlt werden, die sich vorab verpflichten würden, wieder aufzubauen. Dagegen stand die Planungssumme von mindestens 200‘000 fl. für den Aufbau der Stadt entsprechend einer von allen Seiten geforderten brandsicheren Neuplanung. Der Verlust beweglicher Güter wurde mit 173´395 fl. eingesetzt. Insgesamt fehlten also gut 300´000 Gulden – eine wohl unvorstellbare Summe.

In Baden wurde nach Gulden zu 60 Kreuzern gerechnet. Eine Näherin, ein Taglöhner beispielsweise konnten sich mit einem Tagesverdienst von ein paar Kreuzern eineinhalb Kilo Mehl kaufen.

Die Stadt, jeder einzelne Bürger, alles stand vor einem gewaltigen finanziellen Problem. Die Zeller – um wieder auf die Beine zu kommen – benötigten dringend Investoren, und das auf lange Sicht!

Vom Unglück zum Aufbruch

Ab 1819 entwickelt sich Industrie am Wiesenfluss, Webereien und Spinnereien legen den Grundstein für die Wiesentäler Textilindustrie. Aus den Anfängen entwickeln sich weltbekannte Firmen.

Im vormals habsburgischen Breisgau/Zell hatte der Zeller Meinrad Montfort eine Textilproduktion aufgebaut, deren Organisation schon bei seinen Zeitgenossen auf Kritik stieß. In großem Stil hatte er für Basler Handelshäuser die „Fergerei“betrieben, also in Heimarbeit spinnen und weben lassen: Er lieferte die Materialien – zunehmend Baumwolle – und holte die individuelle Produktion wieder ab. So konnte er den Lohn bestimmen und – er war immer mehr dazu übergegangen, ihn in Naturalien auszuzahlen.

Für die zukünftige Entwicklung von Zell erwies es sich als glücklicher Umstand, dass die Stadt seit 12 Jahren zum Großherzogtum Baden gehörte. Denn dort war die Industrialisierung seit einem guten halben Jahrhundert von auswärtigen Industriellen und Bankiers vorangetrieben worden, von höchster Stelle protegiert:

- Die KBC in Lörrach war die Gründung des Berner Fabrikanten J.F. Küpfer. Im Jahr 1808 wurde sie zu gleichen Teilen vom Basler Bankhaus, den Brüdern Merian und den Großindustriellen im Bereich der Textilproduktion, Gebrüder Köchlin aus Mulhouse erworben.

- Peter Köchlin der Ältere gründete 1816 zusätzlich die Textilfabrik in Steinen.

- In Schopfheim wurden bereits Ende des 18. Jh. „Toggenburger Textilien“ hergestellt und Produkte aus Basler und Mulhouser Produktion gebleicht.

Die Familie Köchlin aus Mulhouse

Fabriken, speziell für den Zweck der ortsgebundenen Produktion gebaut, boten die Möglichkeit für die Inbetriebnahme technischer Innovationen und für aufeinander abgestimmte Produktionsschritte innerhalb eines Herstellungsprozesses.

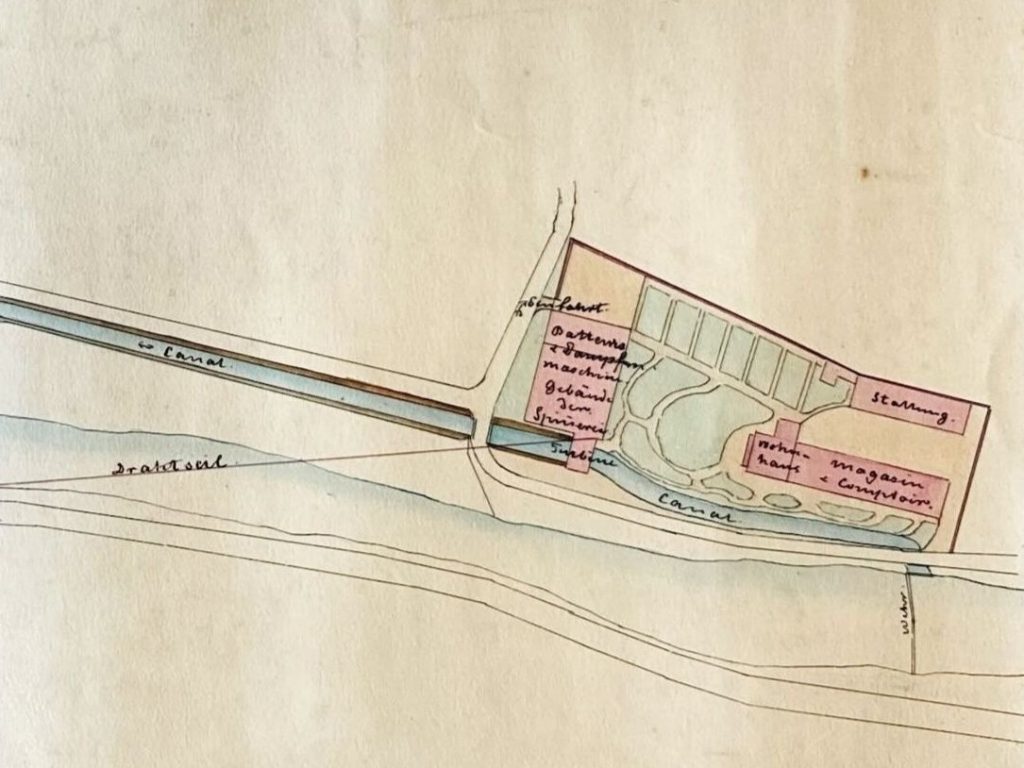

In einer Akte heißt es: „Es haben sich obenerwähnten Herren Gebrüder Koechlin von Lörrach entschlossen, dahier in Zell mit Beystimmung der Bürgerschaft, des Gemeinderaths und der Bezirks Obrigkeit ein Weberey Etablissement zu errichten, und zu diesem Entzwecke ein Gebäude herzustellen. … Actum Zell 11. August 1819 …“

Die Rede ist vom Gewann „Aiele“, das links der Brücke direkt an den Wiesenfluss grenzt. Dort wurde die „Koechlin´sche Weby“ errichtet, die 210 Arbeiter an 250 Handwebstühlen beschäftigte; hinzu kamen noch rund 300 Beschäftigte in Heimarbeit beschäftigt waren.

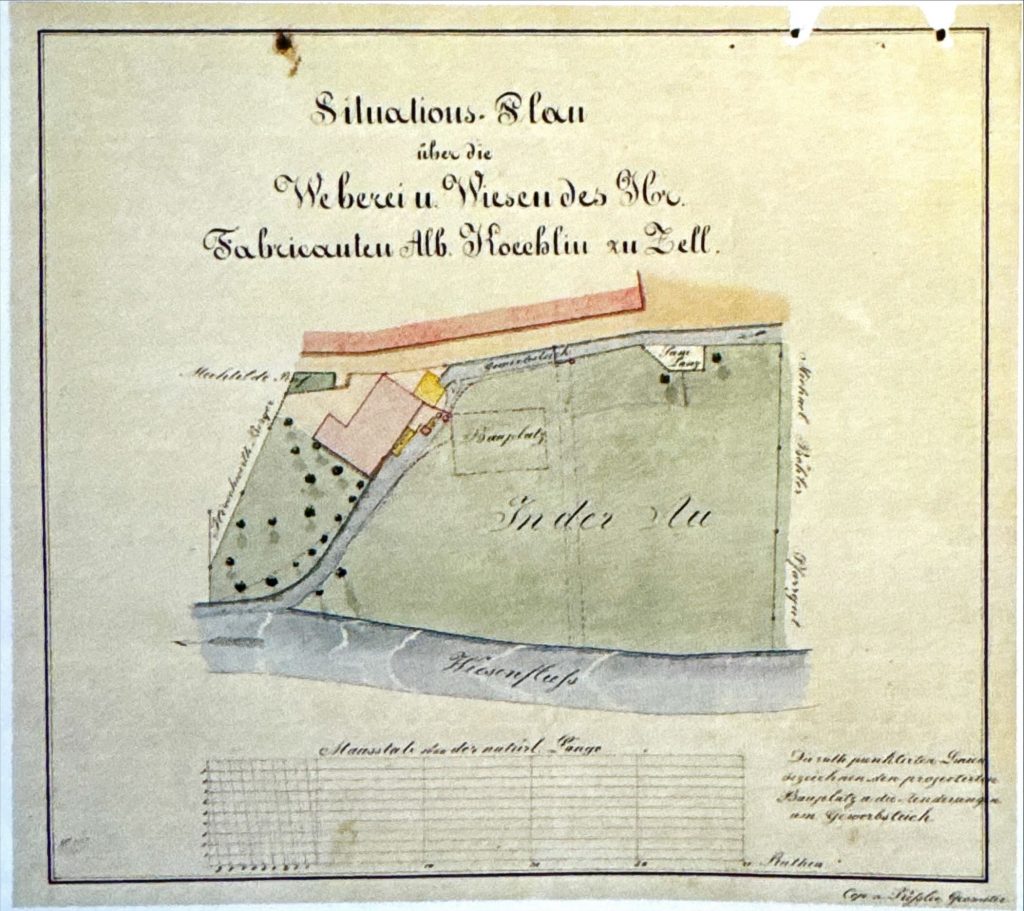

Im Jahr 1838 erwarb Peter Koechlin sen. das Gebiet “In der Au“, rechts der Brücke, und richtete dort einen Zubringerbetrieb für seine Weberei ein. Dort wurde gesponnenes Garn für den Webvorgang mechanisch und chemisch präpariert, als Kettfäden „aufgebäumt“ und zum Schussfaden „gespult“. Mit dieser strategischen Investition erfolgte die Produktion von Textilien – vom Rohstoff Baumwolle bis hin zum fertigen Gewebe – in einem Betrieb.

Von Koechlin zu Fessmann & Hecker

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ging die Ära der Koechlins in Zell zu Ende. Andere Unternehmer übernahmen die Werke, neue Unternehmen siedelten sich an.

Der „Vater der Wiesentäler Textilindustrie“ verstarb 1841 und sein Sohn Peter Koechlin jun. übernahm. Zehn Jahre später gesellt sich sein jüngerer Bruder Albert Koechlin hinzu. Er führt die Geschäfte so erfolgreich, dass er die Produktionsstätten immer wieder vergrößerte. Die wechselvolle Geschichte der Produktionsstätte „In der Au“ mündete 1880 in den Verkauf an das Bankhaus Mez in Freiburg. Die Industriellen- und Bankiersfamilie Mez legt damit den Grundstein zur „Spinnerei und Weberei Zell“, die spätere „Zell-Schönau AG“ mit der weltweit bekannten Marke „irisette“.

Die Weberei auf dem „Aiele“, links der Brücke, baut Albert Koechlin in der ersten Hälfte der 60er Jahre zur Spinnerei um. Im Jahr 1866 verkauft er an seinen Sohn Peter und setzt sich zur Ruhe. Dieser wirtschaftet erfolgreich, beendet aber die Ära Koechlin in Zell, als er das Werk im Jahr 1883 an die Herren Gottfried Fessmann und Theodor Hecker verkauft.

Triregio – Geschichte und Gegenwart

TriRegio steht also nicht nur für bequemes und grenzüberschreitendes Bahnfahren. Es ist ein Begriff für eine Region, die seit Jahrhunderten durch Politik, Industrie, Handel und Kultur und vernetzt ist. Wer mit der S6 unterwegs ist, fährt also auch immer durch ein Stück Geschichte des Wiesentals.

Die Zeller Geschichte ist „international“. Und auch für Zell steht TriRegio nicht allein für bequem und günstig Bahnfahren. Vielmehr versinnbildlicht der moderne Begriff ein im Laufe von Jahrhunderten erbautes Portal – hinein in die Aktivitäten und den kulturellen Reichtum der Oberrheinregion:

RegioTriRhena, Oberrheinkonferenz, TriRegio Data Space, Museums-PASS-Musées, Netzwerk Museen … all diese Institutionen stehen auf der Basis unserer gemeinsamen Geschichte und schreiben sie weiter.

Schreibe einen Kommentar